Bei diesem Gedankensammelsurium handelt es sich nicht so sehr um Regeln, sondern eher um eine richtungsweisende Diskussionsgrundlage oder um eine tastende Herangehensweise an eine zum Teil ungewohnte Sicht der Dinge.

Gemeinschaftliche Selbstversorgung

ALLGEMEINES

Grundlegendes

Beim Stückle geht es um Selbstversorgung.Zusammenfassung

- Du bist für deine Versorgung selbst verantwortlich.

- Behalte bei deiner Arbeit stets das Ganze im Auge.

- Sprich dich mit anderen ab.

- Sei mit jedem im Gleichgewicht.

- Wenn etwas für dich nicht stimmig ist, mach es zum Thema.

Haltung

Geduld

Es ist wohl klug, wenn wir verstehen, dass die Suche nach einer Gemeinschaftskultur Vorläufigkeit in allen Bereichen und auf allen Ebenen mit sich bringt. Und haben wir einmal Gemeinschaftsprinzipien formuliert und bemühen uns, danach zu leben, so müssen wir ebenso auch verstehen, dass der einzelne Mensch diesen Prinzipien stets hinterherhinkt.

Würde

Achten wir auf eine realitätsnahe Haltung, die den anderen eher ehrt anstatt kleinmacht.

Vision

Sieh mehr! Sieh, was durch Dich sein könnte.

Beispiele

- mehr Ordnung, mehr Struktur, effizientere Abläufe

- Umsetzung soziokratischer Grundsätze

- gesunder Boden und Artenvielfalt

- etwas mehr Land (Schafe, Heu)

- gemeinsame Aktionen (von Arbeit bis Feier)

- Aktionen mit der Umgebung (Kasperletheater, Kreativtag)

- soziale Projekte, Seminare

- Einvernehmen mit den Repräsentanten des Systems

BALANCE

Der Wert der Dinge

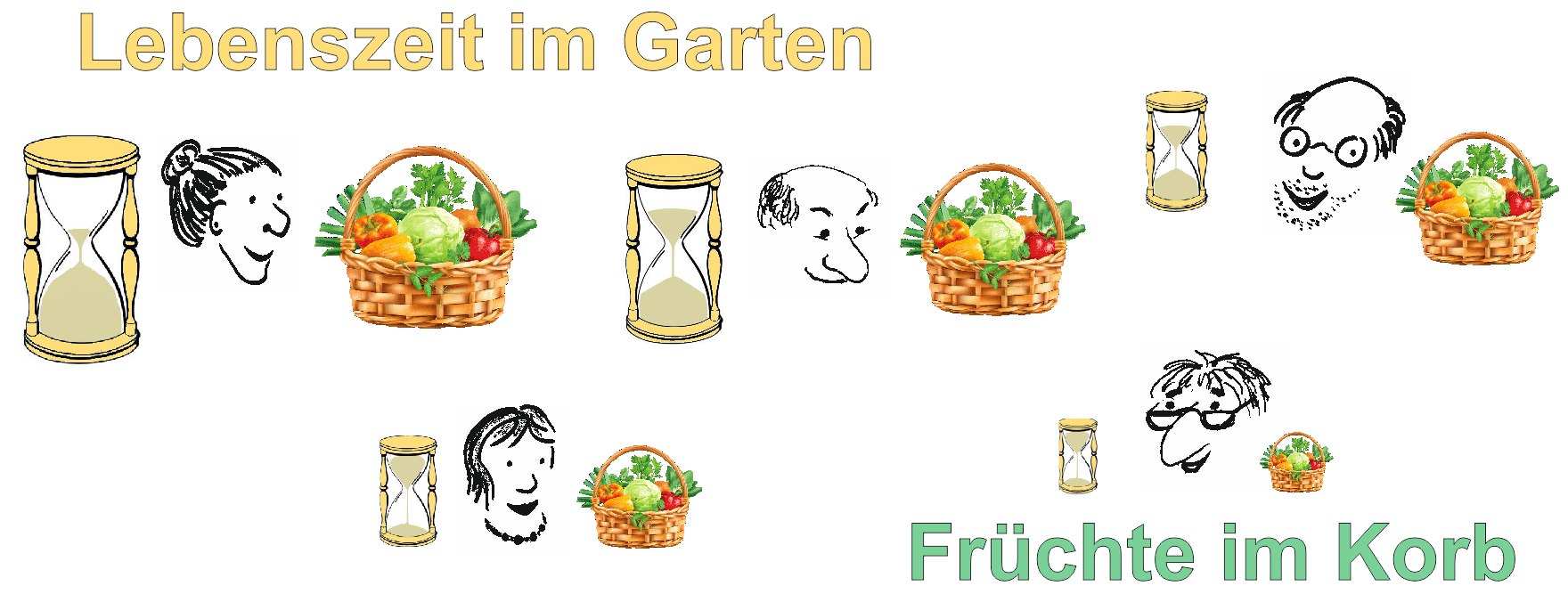

Als "bleichgesichtige Städter mit Babyfingern, für die die Neunundneunzig-Cent-H-Milch aus dem Ein-Liter-Tetrapak kommt", stehen wir vor der ziemlich schwierigen Aufgabe, zu ermitteln oder zumindest intuitiv zu erfassen, wie viel eigene (auf dem Feld, dem Garten oder im Stall verbrachte) Lebenszeit denn nun in jedem unserer mühsam erarbeiteten Produkte steckt. Es ist normal, dass wir diesbezüglich unsicher sind. Deshalb ist es auch gut, wenn wir gnädig miteinander sind und natürlich, dass wir dies immer wieder zum Thema machen.

Selbstversorgung hat einen vollkommen anderen Maßstab als Discounter oder sogar Biomarkt. Selbstversorgung ist in manchen Bereichen um ein Vielfaches teurer, selbst teurer als die Mitwirkung in einer Solidarischen Landwirtschaft (Solawi). Deshalb ist folgender Satz gar nicht witzig:

Selbstversorgung frisst dein bisheriges Leben auf.

Während wir im Supermarkt oder beim Discounter Sachen kaufen, die häufig unter Bedingungen hergestellt worden sind, die wir gar nicht wissen wollen, Dinge, die dadurch unglaublich billig werden, fällt bei der Selbstversorgung diese Art von Sklavenarbeit weg, aber auch so mancher Einfluss auf den Preis durch Rationalisierung oder Arbeitsteilung, was bedeutet, dass wir die Produkte, die wir selber anbauen, so sehr wir sie auch lieben, als unverhältnismäßig teuer empfinden, wenn wir darüber nachdenken.

Maxime: Verhältnismäßigkeit

Erfahre und verstehe durch dein Tun den "Lebenszeit-Wert" der Erzeugnisse; nehme mit realitätsnaher Beherztheit unter Berücksichtigung deiner persönlichen Umstände und Verhältnisse jedes Jahr neu nicht zu viel aus dem gemeinsamen Topf, aber natürlich auch nicht zu wenig – und bedenke dabei das Maß deines eigenen Beitrags.

Kooperation

Allgemeines

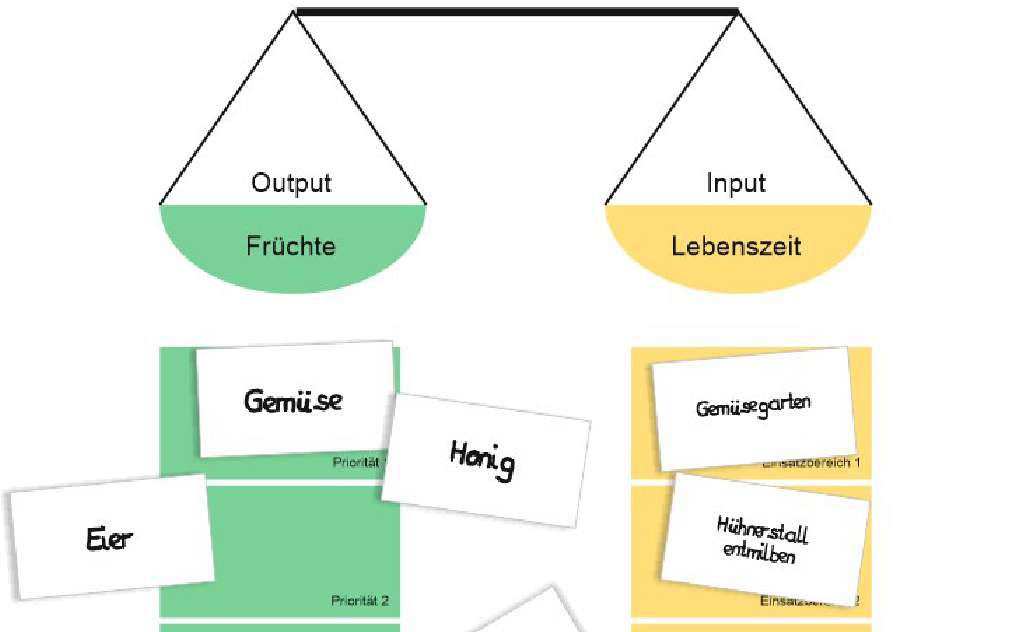

Wir leben in einer Welt des kalkulierenden Gebens und Nehmens, einer Welt des Handels; und irgendwie träumen wir aber davon, in eine Welt hineinzuwachsen, in der wir zu geben wagen, ohne dabei gleichzeitig auf einen unmittelbaren Ausgleich zu spekulieren (helfen, schenken), eine Welt, in der wir in der Tat eigennützig und gleichzeitig doch ohne zu zählen mit einer großen Lust langfristig in ein gutes und tragfähiges menschliches Miteinander investieren, in ein Miteinander, das Solidarität in Notlagen und besonderer Bedürftigkeit zulassen und ertragen kann. Gemeinschaftliche Selbstversorgung dient als Übungsfeld für eine solche Kultur. Jeder bringt sich ein und hat so auch die Freiheit (angemessen und verhältnismäßig) zu ernten.

Prinzip Selbstversorgung

Das Zentrum deiner Selbstversorgung ist dein Kontrakt mit der Erde. Dieser Kontrakt ist deshalb auch das Zentrum unserer Gemeinschaft. Die Selbstversorgergemeinschaft ist sozusagen nur das Epizentrum, das mit diesem Kontrakt zusammenhängt. Unser Ausgangspunkt ist also nicht das gemeinsame Klüngeln oder geselliges Zusammensitzen, sondern der entschiedene und autonome Weg des Einzelnen. Von diesem Ausgangspunkt aus gestaltet sich alles Zusammenwachsen.

Prinzipiell ist deshalb auch nicht die Gemeinschaft für deine Ernte verantwortlich, sondern du selbst. Du gibst der Erde, die Erde gibt dir.

Beispiel

Wenn du als Selbstversorger autonom für dich Kopfsalat anpflanzt, hast du eine Art Natur-Anspruch auf den Salat, den du angebaut hast. Das ist auch eine wunderbare Möglichkeit, den wirklichen Wert der Dinge zu erfahren, in diesem Fall den wirklichen Wert von Salat.

Prinzip Synergie

In einer gemeinschaftlichen Selbstversorgung ist es naheliegend, sich zusammenzutun, um dadurch Zeit zu sparen oder die Ernte mit unverändertem Einsatz zu vergrößern. Diese Art von Synergiebildung ist erwünscht und sehr erstrebenswert und im Falle des Gartens aufm Stückle der Standard.

Beispiel

Ein paar Selbstversorger bewirtschaften und beernten gemeinsam einen Garten. Die Folge ist, dass niemand mehr sagen kann: "Das sind meine Karotten, denn ich habe mich um die Karotten gekümmert." Sondern: "Das ist unser Gemüse, denn wir haben gemeinsam den Garten bewirtschaftet."

Sie haben also zusammen einen Anspruch auf das Gemüse, das sie gemeinsam angebaut haben.

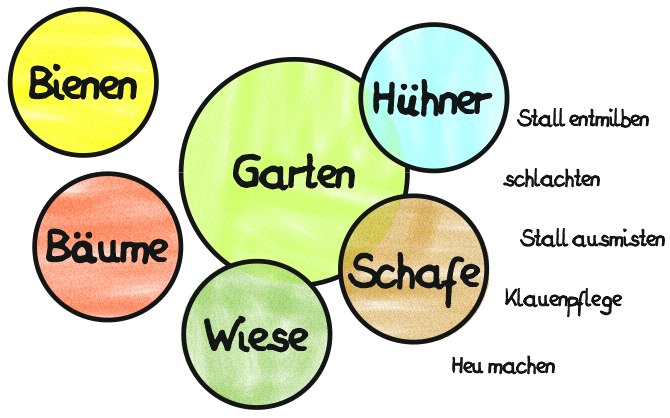

Zusammenhängende Bereiche

Es gibt Bereiche in einem gemeinschaftlichen Selbstversorgerprojekt, die hängen zusammen. Deshalb arbeiten wir in den mit dem Gemüsegarten zusammenhängenden Bereichen zusammen.

Beispiel: Der Mist für den Gemüsegarten kommt von den Schafen und Hühnern. Also sind wir alle für das Heumachen verantwortlich und für das Entmilben und Ausmisten der Ställe.

Beispiele für Bereiche

- Garten

- Schafe

- Bienen

- Hühner

- Geld/Finanzen/Einkaufen

- Maschinen und Auto

- Gebäude und Wagen

- Kochen

- Gemeinschaftsleben, Kultur, Religion

- ...

Prinzip Handel

Wenn du mit der Zeit ein Gefühl bekommen hast für den Wert der Dinge, dann sprich dich mit den anderen vor allem in Folgendem ab, falls nötig: In welchem Bereich würdest du gerne an der Ernte teilnehmen, ohne in diesem Bereich selbstversorgerlich tätig gewesen zu sein – stelle dein Ausgleichsangebot vor! Es handelt sich hier also nicht um eine selbstversorgerliche Synergiebildung, sondern um eine Ausgleich anstrebende Handelstransaktion.

Beispiel

Jemand hätte gerne Honig, kann aber nicht imkern. Er fragt dich, ob du das Imkern für ihn übernimmst und bietet dir vorher an, für ihn stattdessen den Hühnerstall zu entmilben.

Prinzip Helfen/Schenken

Wenn du jemandem bei der Bewältigung einer Herausforderung oder Notlage unter die Arme greifst, hast du keinen Anspruch auf Vergütung o. Ä. Bei einem freiwilligen Zeichen des Dankes handelt es sich nicht um einen Gegenwert (wie beim Handel).

Beispiel

Wenn dir jemand beim Entmilben des Hühnerstalles hilft, so ist das ein Geschenk an dich. Natürlich kannst du dem Helfer auch ohne Abmachung hernach als Zeichen des Dankes beispielsweise eine Tafel Schokolade schenken.

Konkret für uns...

Aus welchen Gründen auch immer kann es geschehen, dass du morgen mehr auf die Früchte deiner Selbstversorgung angewiesen bist als heute – und dass du entsprechend froh bist, wenn du mit deinem vorausblickenden Einsatz und deinen vorsorgenden Investitionen nicht zu knapp kalkuliert hast. Es mag jetzt auch noch so sein, dass an deinen Selbstversorgungsbestrebungen niemand hängt als nur du alleine. Morgen jedoch kann es sein, dass du gerne mit deiner Ernte mehr Menschen mit Nahrung versorgen möchtest als heute. Auch hier gilt die Maxime der Verhältnismäßigkeit: Wenn du anderen gibst, dann von deinem Anteil an der gesamten Ernte.

Prinzip Solidarität

Wer nur einen eingeschränkten oder gar keinen Beitrag an der gemeinschaftlichen Selbstversorgung leisten kann, hat die Möglichkeit, um entgeltlose Unterstützung durch die anderen zu bitten.

Beispiel

Du bist beim Gemüseanbau dabei. Du brichst dir ein Bein. Trotzdem kannst du dir mit den Früchten vom Stückle dein Gemüse kochen.

Konkret für uns...

Sollte der Solidaritätsfall eintreten, liegt es am Betroffenen selbst, seine Situation und die daraus resultierende Bedürftigkeit der Gruppe gegenüber darzulegen. Findet die Gruppe eine gemeinsame Lösung, wird dem Betroffenen im Anschluss Art und Umfang der Solidarleistungen dargelegt. Wer aus der Gruppe die Entscheidungen nicht mitträgt, legt dem Betroffenen Art und Umfang der individuellen Solidarleistungen gesondert dar.

Prinzip Investition

Wenn du länger in Gemeinschaft selbstversorgerlich tätig bist, kann die Beteiligung an solchen gemeinsamen Anschaffungen oder Projekten (mit gleichzeitigem Verzicht auf unmittelbaren Ausgleich) sinnvoll sein, die sich erst langfristig durch ihren Nutzen sozusagen amortisieren.

Beispiel

Wir bauen an der Straße vorne einen richtig schönen Verkaufsstand für die Sachen, die wir zu viel haben. Erst sagst du: "Das ist aber teuer, dauert lange, bis das fertig ist und ist mit sehr viel Arbeit verbunden." Nach zehn Jahren aber sagst du: "War viel Arbeit, aber mittlerweile es hat sich auch für mich gelohnt."

AUTONOMIE

Maxime: Eigennutz und Kooperation

Bau dir mit dem Mandat der Stückles-Gemeinschaft deine resiliente Selbstversorgung auf und wenn sich dabei Synergien bilden, nütze diese.

Kommunikative Autonomie

Der Blick fürs Ganze

Auch ohne einen unmittelbar ersichtlichen Nutzen für dich selbst hast du eine allgemeine Verantwortung für alles aufm Stückle. Die Ausgestaltung dieser Verantwortung äußert sich in Fehlermeldungen, Mahnungen und Verbesserungsvorschlägen und ergibt sich aus Notwendigkeiten.

Bereichsverantwortlichkeit

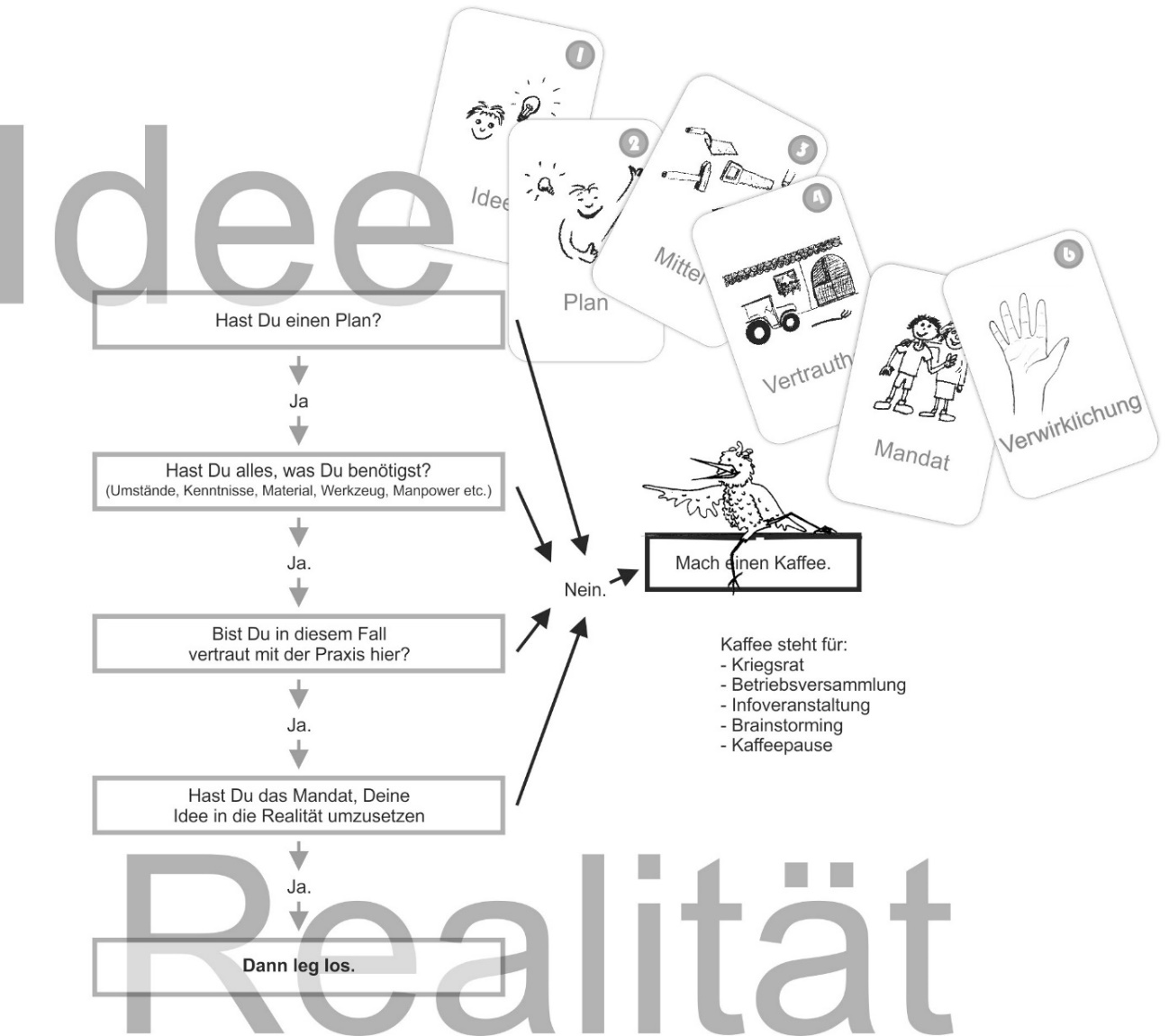

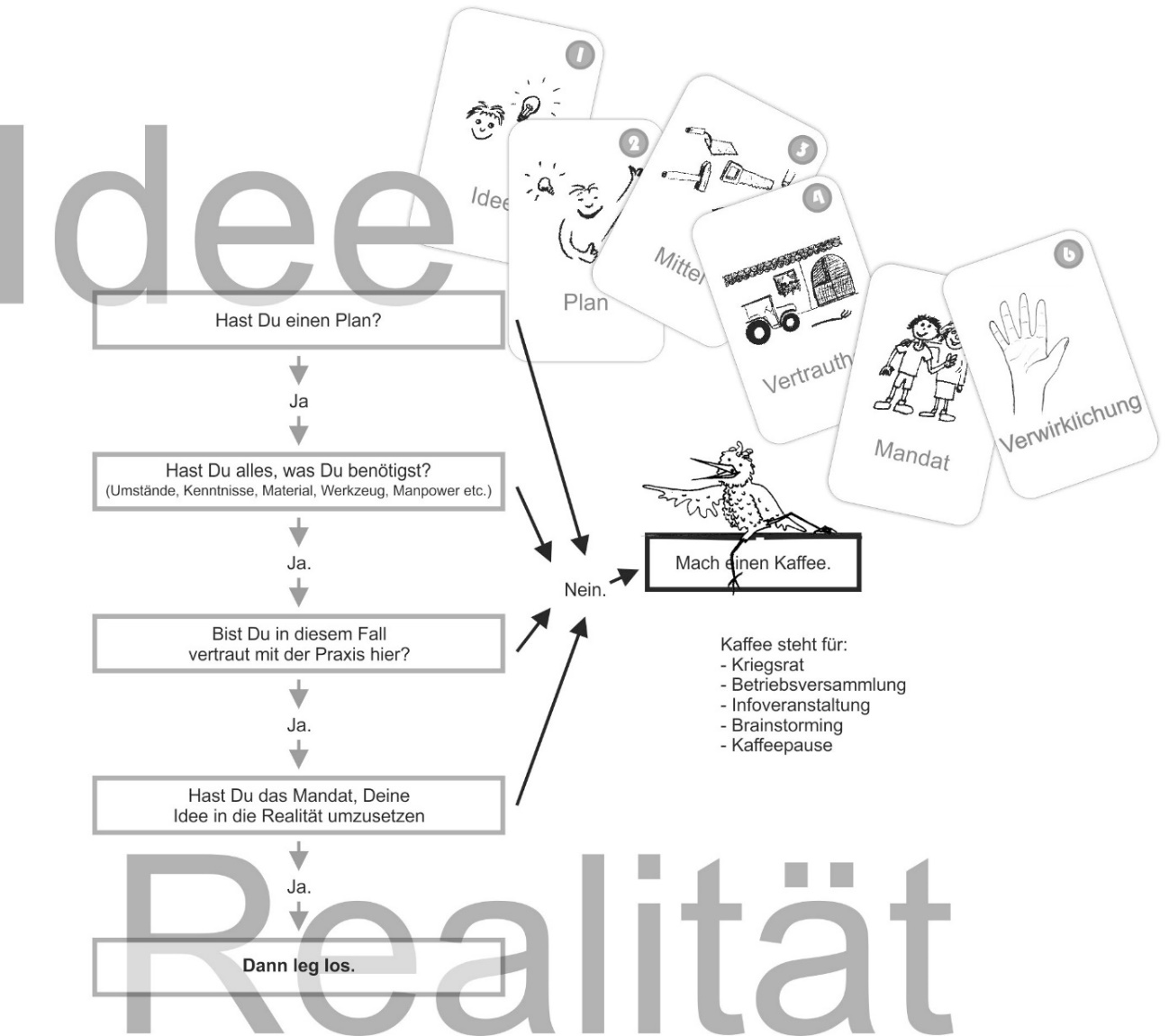

Du übernimmst zunehmend eine besondere Verantwortung für "deinen" Bereich. In diesem Bereich setzt du dir im Sinne der Gemeinschaftsziele deine eigenen Ziele, du hast deinen eigenen Arbeitsrhythmus. Achte dabei von dir aus auf Transparenz, sodass die anderen deine Vorgehensweisen und Entscheidungen verstehen (Kommunikation, Teamgespräch, Kaffeerunde). Oder wenn du dich in einen Bereich einarbeiten willst ("Forschungsprojekt"), um dir darin Kenntnisse und Fertigkeiten anzueignen, übernimmst du eine Zeitlang für diesen Bereich eine besondere Verantwortung.

Sehr wichtig: Autonomie bedeutet nicht, dass du kommunikationslos drauflos bulldozerst oder dass du nie um Hilfe bittest. Gerade das Bitten um Hilfe oder Information kann ja zeigen, dass dir das Erreichen eines Zieles am Herzen liegt. Dies gilt natürlich erst recht, wenn Dir die Routinen, die mit Selbstversorgung verbunden sind, nicht vertraut sind. Mein persönlicher Tipp ist hier, dass du einsteigst mit dem, was leicht von der Hand geht, z. B. Unkrautjäten, Tierefüttern.

KOMMUNIKATION

Konflikte

Konflikte

Du bemühst dich von dir aus, zu erkennen, ob sich etwas aus deiner Sicht in eine falsche Richtung entwickelt. Dies kommunizierst du beim Kaffee oder sofort. (Der Kieselstein im Schuh kommt auf den Tisch.)

Beispiel

Wenn das Werkzeug überall rumliegt und du ständig suchen musst, dann sag das, damit sich das ändern kann.

Konsent-Entscheidungen

Du hast dich schon eine Weile mit einer (problematischen) Sache beschäftigt? Du kannst deshalb vielleicht sogar ein paar Lösungsoptionen aufzeigen?

Deshalb: Teile den anderen mit, was für dich die Lösung ist. Wenn die anderen mit deinem Lösungsvorschlag leben können, gilt dein Lösungsvorschlag zunächst als Lösung. Erst wenn jemand sagt: "Puh! Das geht gar nicht!" (sachliches Vetorecht) ist die Verhandlungsrunde eröffnet.

Zermürbender Extremfall

Sollte eine Entscheidung trotz intensiver Verhandlungen nicht herbeigeführt werden können, entscheiden die Eigentümer.

Organisation

Team-Gespräch

Damit wir uns nicht in die Quere kommen oder aneinander vorbeiarbeiten, ist es nur allzu sinnvoll, dass wir möglichst jedes Mal, wenn wir uns im Rahmen der Arbeit begegnen, bei einer Tasse Tee kurzschließen. Und damit wär dieser wichtige Punkt auch tatsächlich schon abgehandelt.

Ziele

Es ist nicht sinnvoll, wenn du allzu zögerlich bist oder deinen eigenen Ideen allzu sehr zu misstraust oder wenn du wartest, was die anderen tun oder irgendein Chef sagt. Im Gegenteil ist es sogar wichtig, dass du dir mit dem Mandat der anderen (Team-Gespräch) selbst Ziele setzt und diese selbständig verfolgst. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein zu schnell, ein voreilig, denn sachlich begründete Einwände werden grundsätzlich gehört. Letztendlich geht es darum, in Gemeinsamkeit sein eigenes "Päckle" zu finden, das dazu beiträgt, den großen "Berg" abzutragen.

Beispiel

Du willst die Wiese mähen. Du freust dich an deiner Idee und könntest jetzt einfach loslegen. Vorsichtshalber aber teilst du den anderen deine Idee mit. Jemand gibt daraufhin zu bedenken, dass im Wetterbericht starker Regen für den kommenden Tag angesagt worden ist.

Änderungen

Du teilst den anderen mit, wenn sich bei dir etwas unerwartet ändert.

Beispiel

Normalerweise bist du dienstagnachmittags aufm Stückle, um die Hühner zu füttern. Am kommenden Dienstag aber hast du nachmittags einen Zahnarzttermin. Du teilst den anderen dies in der Telegramgruppe oder beim Kaffee mit und kümmerst dich nach Möglichkeit selbständig um Ersatz.

Konflikte

Du bemühst dich von dir aus, zu erkennen, ob sich etwas aus deiner Sicht in eine falsche Richtung entwickelt. Dies kommunizierst du beim Kaffee oder sofort. (Der Kieselstein im Schuh kommt auf den Tisch.)

Beispiel

Wenn das Werkzeug überall rumliegt und du ständig suchen musst, dann sag das, damit sich das ändern kann.

Konsent-Entscheidungen

Du hast dich schon eine Weile mit einer (problematischen) Sache beschäftigt? Du kannst deshalb vielleicht sogar ein paar Lösungsoptionen aufzeigen?

Deshalb: Teile den anderen mit, was für dich die Lösung ist. Wenn die anderen mit deinem Lösungsvorschlag leben können, gilt dein Lösungsvorschlag zunächst als Lösung. Erst wenn jemand sagt: "Puh! Das geht gar nicht!" (sachliches Vetorecht) ist die Verhandlungsrunde eröffnet.

Zermürbender Extremfall

Sollte eine Entscheidung trotz intensiver Verhandlungen nicht herbeigeführt werden können, entscheiden die Eigentümer.

Team-Gespräch

Damit wir uns nicht in die Quere kommen oder aneinander vorbeiarbeiten, ist es nur allzu sinnvoll, dass wir möglichst jedes Mal, wenn wir uns im Rahmen der Arbeit begegnen, bei einer Tasse Tee kurzschließen. Und damit wär dieser wichtige Punkt auch tatsächlich schon abgehandelt.

Ziele

Es ist nicht sinnvoll, wenn du allzu zögerlich bist oder deinen eigenen Ideen allzu sehr zu misstraust oder wenn du wartest, was die anderen tun oder irgendein Chef sagt. Im Gegenteil ist es sogar wichtig, dass du dir mit dem Mandat der anderen (Team-Gespräch) selbst Ziele setzt und diese selbständig verfolgst. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein zu schnell, ein voreilig, denn sachlich begründete Einwände werden grundsätzlich gehört. Letztendlich geht es darum, in Gemeinsamkeit sein eigenes "Päckle" zu finden, das dazu beiträgt, den großen "Berg" abzutragen.

Beispiel

Du willst die Wiese mähen. Du freust dich an deiner Idee und könntest jetzt einfach loslegen. Vorsichtshalber aber teilst du den anderen deine Idee mit. Jemand gibt daraufhin zu bedenken, dass im Wetterbericht starker Regen für den kommenden Tag angesagt worden ist.

Änderungen

Du teilst den anderen mit, wenn sich bei dir etwas unerwartet ändert.

Beispiel

Normalerweise bist du dienstagnachmittags aufm Stückle, um die Hühner zu füttern. Am kommenden Dienstag aber hast du nachmittags einen Zahnarzttermin. Du teilst den anderen dies in der Telegramgruppe oder beim Kaffee mit und kümmerst dich nach Möglichkeit selbständig um Ersatz.

ECKPUNKTE

Selbstversorgung

Wer sich nicht ernsthaft das Ziel gesetzt hat, sich selbst durch den Anbau von Pflanzen (und durch die Haltung von Tieren) ernähren zu können und darin einen wichtigen Lebensmittelpunkt zu sehen, ist aufm Stückle Fehl am Platz. Das deutlichste Symptom für diese Ernsthaftigkeit ist natürlich dein Zeitmanagement.

Hinweis: Selbstversorgung ist uns in unserer Gesellschaft normalerweise nicht in die Wiege gelegt. Und selbst ein noch so detaillierter und gut strukturierter Jahresplan ersetzt nicht die notwendigen Kompetenzen. Dies soll uns aber nicht davon abhalten, jedes Jahr neu die nacheinander anfallenden Tagespakete in Empfang zu nehmen und gemeinsam nicht zu murren.

Dass eine Selbstversorgergemeinschaft nicht nur Selbstversorgung als Ziel und Projekt hat, das soll hier noch betont werden. Wie sich die Gemeinschaft in ihrem Tun entwickelt (Selbstversorgung und "Anderweitiges"), das hängt von den Impulsen der Einzelnen ab und vom Mandat der anderen.

Chef

Bettina und ich haben mit dem Projekt angefangen und wir sind Eigentümer des Landes und damit rein rechtlich aufm Stückle Chef. Das Meiste an Gerätschaften wurde von uns angeschafft. Praktisch überall steht sozusagen unsichtbar unser Name drauf. Rein rechtlich und theoretisch bedeutet dies, dass eine Gemeinschaft auf Augenhöhe nicht mehr möglich ist. In der Alltagspraxis jedoch dürfte es äußerst selten dienlich sein, die "ultimative Chefkarte" zu ziehen. Sinnvolle Chefkarten-Beispiele könnten allenfalls sein: zermürbende Konflikte, bei denen sich ohne "autoritäre Chefintervention" keine Lösung abzeichnen würde, oder der Bau von Gebäuden, bei denen eine Unterschrift des Eigentümers erforderlich ist.

In einer etwas tieferen oder abstrakteren Strukturebene könnte es demnach um die Frage gehen: In welchen Situationen ist die Chefrolle eine der Gemeinschaft dienliche Ressource? Und: Wann ist oder wäre die Chefrolle ein Hindernis bei der gemeinschaftlichen Entfaltung des oder der Einzelnen?

Es stellt sich zudem die Frage: Wie kann die Chef-Energie sinnvoll verteilt werden? Welche Möglichkeiten siehst Du bei Dir, Chef-Energie zu entfalten? In unserem Fall lässt sich das nicht trennen von soziokratischen Grundsätzen und von den Maximen Autonomie, Kommunikativität und Balance.

Wie sich dies im Einzelfall verhält, zeigt sich für jeden Einzelnen nur durch das Zusammenleben und die gelebte Praxis. Auch hierfür dient die Probezeit.

Eng verwandt mit dem Thema "Chef" ist die Tatsache, dass wir als Erste auf dem Land waren, dass wir sozusagen die Spur vorgegeben haben. Zunächst bedeutet dies: Du findest Dich in etwas Gegebenes ein. Dann aber entwickelt sich zunehmend in unser aller Interesse ein Zustand der Augenhöhe. Nicht nur entwickelst Du Dein Eigenes in unserem Miteinander, sondern es entsteht immer mehr ein gemeinsamer Weg, weil wir dies so wollen.

Soziokratie

Prinzipiell ist alles nach soziokratischen Grundsätzen und Methoden verhandelbar.

Herausforderungen:

- Veto darf nicht zur Blockade werden.

- Autonomie darf nicht auf Kosten der Gemeinschaft gehen.

- Krisen brauchen schnellere Entscheidungswege.

- Neue Ideen sollten erst getestet werden, bevor sie allgemein gelten.

Probezeit und Ungleichheiten

Anwerber können nach einiger Zeit des Kennenlernens mit der Kerngruppe eine Probezeit vereinbaren. Während dieser Probezeit prüft die Kerngruppe, ob eine Aufnahme in die Kerngruppe für alle Beteiligten Sinn macht und gewünscht ist.

Um die Probezeit insbesondere für eine Aufnahme in die Kerngruppe nicht unnötig zu verlängern, bietet es sich an, immer wieder (wöchentliche?) Zwischenbilanzen zu ziehen. Bedenken werden ernsthaft zur Kenntnis genommen, ernsthafte Bedenken müssen verhandelt werden.

Obwohl die Probezeit normalerweise wohl zu einer Anfangs- oder Einstiegsphase gehört, in der vieles unsicher sein dürfte und im Umbruch ist, gilt das Prinzip Gleichgewicht: Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen (Paulus).

Prinzipiell heißt Selbstversorgung, dass man sich von den Früchten ernährt, um die man sich selbst gekümmert hat oder durch einen Deal erwirtschaftet hat. Wer sich in der Probezeit befindet, hat sich höchstwahrscheinlich noch nichts eigenes erwirtschaftet. Aber "der fremde Baum" und "der fremde Keller" sind tabu. Also: Supermarkt.

Ebenso kann es sein, dass sich tiefe Freundschaften noch nicht entwickelt haben. Das ist eine Realität, die auch so gelebt werden darf. Wir müssen uns nichts vorspielen oder in eine Rolle schlüpfen. Du hast dir schon jahrelang etwas aufm Stückle aufgebaut, der andere nicht. So ist es. Der andere braucht noch Zeit.

Recht auf Autonomie

Autonomie bedeutet in Beziehungen, dass mein Wohlbefinden nicht davon abhängt, dass du etwas tust, was nicht in deinem Interesse steht. Das bedeutet: Du kannst dein Leben, deinen Alltag leben, und mir geht es dabei gut, weil ich für mich autonom, also unabhängig von dir, mein Leben gestalten kann.

Du hast Dein Leben, Deine Abläufe. Gemeinschaftliches soll sich deshalb auf das Notwendige beschränken. Niemand hat deshalb das Recht, Dir vorzuschreiben, mit wem Du zu Mittag isst oder sich zu Dir und Deinem Besuch zu setzen. Es sei denn, es liegt eine explizite Einladung vor. Gemeinschaft heißt also nicht "Aufeinanderhocken", sondern "Selbstsein" und "Loslassen".

Auf der anderen Seite bist auch Du gefordert, Dich in Beziehungen autonom zu verhalten. Natürlich ist Gemeinschaft ein Gewinn. Und doch streben wir danach, den anderen für das eigene Wohlsein nicht in Beschlag zu nehmen, sodass der andere in eine Art Bringschuld komme.

Ebenso soll jede Beziehungskonstellation autonom bestehen dürfen, denn jede Beziehungskonstellation hat ihre ganz eigene zu würdigende Dynamik. Beispiele für Beziehungskonstellationen wären Partnerschaften und Freundschaften und auch die einzelnen oder Gruppenbeziehungen innerhalb von Gruppierungen oder Gemeinschaften, letztendlich aber auch notwendiges Alleinsein.

All diese Konstellationen brauchen Zeit. Wenn wir mit Dir befreundet sind, so ist unsere Freundschaft eine Dreierkonstellation. Deine Zweierfreundschaft mit Bettina aber ist eine eigene Beziehungskonstellation und braucht aufgrund ihrer eigenen Dynamik eine eigene Würdigung, um wachsen und atmen zu können, ebenso wie unser beider Freundschaft eine ganz eigene Dynamik hat.

Kommunikative Autonomie

Wenn das gemeinschaftliche Handeln eines Menschen einerseits geprägt ist von der Fähigkeit sich selbst autonom Ziele zu setzen und andererseits gleichzeitig eingebunden ist in kommunikative Abstimmungsprozesse, dient es als wichtige Ressource für die Gemeinschaft.

Die Fähigkeit zur kommunikativen Autonomie ist in unserem Fall wegen der intensiven Interaktionen auf verschiedenen Ebenen so entscheidend wichtig, dass ein von den Einzelnen subjektiv empfundenes Nichtvorhandensein ein Ausschlusskriterium für Anwärter darstellt.

Für mich drückt der folgende Beispielsatz die Haltung kommunikativer Autonomie aus: "Du, ich glaub, es ist gut, wenn wir mehr Gründüngung machen. Was denkst du?"

Meinungsvielfalt

Ich will nicht gezwungen oder genötigt werden, eine Meinung zu teilen, sondern auch ich will mit meiner Meinung etc. stehen gelassen, toleriert und als Mensch (also nicht aufgrund einer Meinung) akzeptiert werden. Prinzipiell erwarte ich also, dass eine andere Meinung, Weltanschauung, Religion etc. so sein darf wie sie ist.

Andererseits wünsche ich mir, dass wir lernen, unsere Vielfalt als Grundlage für einen lebhaften, friedlichen und kontroversen Diskurs zu erkennen und zu nutzen. In diesem Sinne geben wir einander als Angebot einerseits zwar unsere Toleranz aber genauso (falls erwünscht!) auch unsere Fähigkeit zur kritischen Erörterung. Ich erachte es als sinnvoll, wenn wir uns in Sachen Kommunikation, Konflikte und Gemeinschaft gemeinsam weiterbilden (GFK, Mediation etc.).

Empathie

Es möge mich interessieren, wie es meinen unmittelbaren Mitmenschen geht. Das führt dazu, dass ich mich darum bemühe, das Verhalten der Menschen um mich herum bewusst wahrzunehmen, auch, um die Auswirkungen meines eigenen Verhaltens oder meiner eigenen Befindlichkeit in ihrem Verhalten deuten zu können.

Der Fähigkeit, Beziehungen empathisch zu gestalten, messe ich eine sehr große Bedeutung bei. Wenn schon in der SV-Gruppe eine empathische Beziehungsgestaltung große Auswirkungen hat, so ist diese Fähigkeit in der Kerngruppe unabdingbar, womit ein Fehlen ein wichtiges Ausschlusskriterium bildet oder zumindest bilden kann.

Die Arbeit am inneren Menschen

Ich will an dieser Stelle zur Verdeutlichung ein etwas plakatives Beispiel bringen. Jemand sagt: "Ich weiß, ich geh echt oft auch bei Kleinigkeiten mit Schaum vorm Mund an die Decke, aber ich weiß halt auch nicht, was ich in solch einem Moment tun soll." Das wäre für mich ein Zeichen für einen inneren Prozess. Jemand könnte aber auch wiederholt Sätze sagen wie: "Geht mir weg mit euerm Psychologenzeug. Ich bin wie ich bin." In diesem Fall würde ich eher eine Verweigerung heraushören, die mich alarmiert.

Je mehr sich Einzelne inneren Prozessen verschließen (insbesondere bei schwerwiegenden "Symptomen"), umso schwieriger gestaltet sich gemeinschaftliches Zusammenleben. Auch wenn dies von jedem Einzelnen natürlich subjektiv empfunden und gelebt wird, ist die Verweigerung der Arbeit am inneren Menschen ein wichtiges Ausschlusskriterium.

Religiosität

Die äußere Gestaltung vom Stückle richtet sich primär nach den Kriterien Nützlichkeit (Tisch, Werkzeugwand, Unterstand etc.) und Natürlichkeit (Blumen, Sträucher, Bäume etc.). Auf der Grundlage soziokratischer Entscheidungen können religiöse oder kulturelle Utensilien wie Fahnen, Kreuze, Statuen etc. ihren Platz im gemeinsam benützten Raum finden. Diese Utensilien sind mit Respekt zu behandeln (beispielsweise nicht als Alltagsgegenstände oder als Spielzeug).

Solidarität, Schicksalsschläge und Sabbatjahre

Die Art des Projekts "Stückle" erfordert eine Kerngruppe, die geprägt ist von hohem persönlichem Einsatz und großer Zuverlässigkeit.

Die Stücklesgemeinschaft ist zunächst eine asolidarische Gemeinschaft. Das bedeutet: Solidarität ist nicht Angelegenheit der Gemeinschaft, sondern der Einzelnen.

Treten bei Einzelnen unvorhergesehene Ereignisse ein, die Verlässlichkeit unmöglich machen, ist dem mit den Mitteln soziokratischer Prinzipien zu begegnen: durch Kommunikation, Klärung, Mitverantwortung.

Geplante, freiwillige Änderungen, die die eigene Zuverlässigkeit einschränken, werden prinzipiell nicht verhandelt. Sie sind – so früh wie möglich – zu kommunizieren, damit sich die Gemeinschaft neu ausrichten kann.

Spezielle Projekte

Falls Gemeinschaftsressourcen benötigt werden, um den Weg für spezielle Projekte zu ebnen (z. B. Alpakazucht oder Tipi), die nicht in erster Linie in Zusammenhang stehen mit der kleinbäuerlichen Selbstversorgerlandwirtschaft, ist die Absprache und die Einstimmigkeit mit den Mitgliedern der Kerngruppe unerlässlich.

Ökologische Landwirtschaft

Gift? Wenn absolut nötig, also: möglichst wenig. Zurzeit verwende ich gegen die Rote Vogelmilbe gelegentlich Mitex, das ich vorsichtig auf die Sitzstangen auftrage. Ansonsten ist alles biologisch abbaubar (wie z. B. die Ameisen- oder Oxalsäure bei der Imkerei oder Natron gegen Mehltau im Gemüsegarten).

Ökologisch gebaute Gebäude

Handy & Co.

Möglichst abgeschirmt und/oder weit weg.

Kein 5G

Car Sharing

Car-Sharing ist toll, aber freiwillig. Hier sei festgehalten, dass für gemeinschaftliche Belange nach Absprache unser Auto verwendet werden kann.

sa-mRNA

Wer sich eine self-amplifying-mRNA-Impfung machen lassen hat, darf das Grundstück nicht betreten.